1993年1月1日,腊月初九,历书上记载:忌出行。

上海和平饭店门口,一辆车疾驶而来,撞向携带一只手提箱的宝总,箱子里的三十万现金洒满一地。

爷叔说,未来要书写和平饭店的历史,这一幕,将会是浓墨重彩的一笔。

这一幕,虚实交织。

因为,并非确有其事,而是出于王家卫执导剧集《繁花》里的桥段。宝总(胡歌饰演)和爷叔(游本昌饰演),都是剧中角色。

不过,和平饭店则确为上海极具地标性的建筑。它前身为“汇中饭店”(南楼)及“华懋饭店”(北楼),始建于1903年,距今恰好120年。1956年,南北楼整合为和平饭店运营至今。

和平饭店见证了孙中山“革命尚未成功,同志仍需努力”的演说、蒋介石宋美龄订婚晚宴、周恩来总理会见国外政要、美国总统克林顿下榻……它是上海第一幢现代派建筑,也曾被称为“远东第一楼”,让黄浦江百年传奇有了最具像的展现。

也难怪,《繁花》里,王家卫将和平饭店作为最主要的场景之一。

生于上海的王家卫,即便过往作品中有不少沪上元素——从《阿飞正传》、《花样年华》,到《2046》,都描摹着聚居香港的上海人,用光影打造着一段段旧上海的奇幻梦境,但,他从来没有把场景设置在自己的出生地。他以前曾说过,关于老上海的电影很难拍出来了,因为属于那个时代的繁华和精致,已经一去不返。

现在,他执导了《繁花》,这是他首度把镜头对准上海,也是他——

第一次拍剧。

当宝总在上海滩被撞飞的那年,王家卫正于大西北拍摄《东邪西毒》,电影里,也有一幢“和平饭店”——大东客栈。《东邪西毒》是王家卫台词风格集大成的作品,也常见于各种网络戏仿。

假如《繁花》的语言风格承袭《东邪西毒》,胡歌的台词,应该是这样:

“很多年之后,我有个绰号叫宝总,任何人都可以变得有钱,只要你懂得炒股……今年五黄临太岁,到处都有股灾,有股灾的地方,就有麻烦……”

然而,「文娱春秋」提前观剧后发现,剧集版《繁花》并不像王家卫电影一贯的意识流,而是有一个非常明晰又极具戏剧冲突的主线故事,如果要分类,我们会将其归为“商战”题材。它截取了金宇澄同名原著小说里男主角阿宝在商场成功的段落——这是我们感兴趣的主题,所以,看了前几集,意犹未尽。

显然,墨镜王知道荧屏前的观众,想要看什么样的内容——老老实实地讲一个完整故事。

这一点,可以说,很“不王家卫”了。但视觉上,又的确极具王家卫风格。

所以,它,既不王家卫,又很王家卫。

但我们眼下不想深入评价《繁花》,而是试图探究王家卫拍摄首部剧集的秘辛——

他为什么“下凡”拍剧,执意要导《繁花》?

-别离-

第一次,暗自庆幸60年前的那场历史意外——王家卫这颗上海种子,因此被种到了香港的土壤里。在后来的几十年里长成了一棵一直生长的树,并一遍遍回望上海,感受上海,记录上海。

到底是怎样的意外变故?王家卫只在唯一一本全英文的个人成长访谈录《WKW: The Cinema of Wong Kar Wai》(2016年)里,和他精心挑选的访谈者也是文艺批评家约翰·鲍尔斯说起过。

做海员的王父,不仅一口流利的英语,还有着社团背景,在1963年的特殊氛围下,决定离开上海。但政府规定只能带走一个孩子,于是十四五岁的哥哥王家庆和姐姐王家柱被暂时留在了上海,只有5岁的王家卫随父母迁居香港。

你知我知大家知的原因,大门突然关上了,哥哥姐姐再也没能被接去香港团聚,就这样永远留在了上海。

王家卫记忆里,上海又有什么呢?

5岁之前的片段安稳清雅,“母亲下班领我回家,从武康路的外祖母家走到淮海路,那些树啊影啊,和经过上海交响乐团训练地听到的音乐”,还有外祖父设计的法租界的全部花园,但也仅止于此。

而记忆中,抵港那一年阳光充沛,空气中传来的无线电,令人难忘。但其实在香港,他和家人又一直活在上海的氛围里。

彼时的香港,短短数年内人口激增至300万,其中占比极大的上海移民带着上海的老习惯,重塑了一个旧上海。

在家里,他们依旧用上海话交流,母亲每天身着旗袍,精致讲究的海派作风和搓麻将的习惯一样,没有变过。香港不过是暂时避难的东南一隅,生活依旧停留在千里之外的上海。

再后来的几乎每一天他都会跟随母亲去电影院看电影,更在父亲的要求下在大学之前便读遍文学经典。他们还与哥哥姐姐保持日常通信,尽管每一封都是漫长的等待,但也是客乡之鸟与家乡家人的一点情感维系。

那些年里,王家卫的哥哥作为留下的一家之长,不仅经历了下乡插队,还因为香港的这层海外关系被恢复后的高考淘汰。只言片语与不可说之外,积压的是“双方不知道、不了解的东西,共存于这无法疏通的两地的现实中”。(金宇澄语)

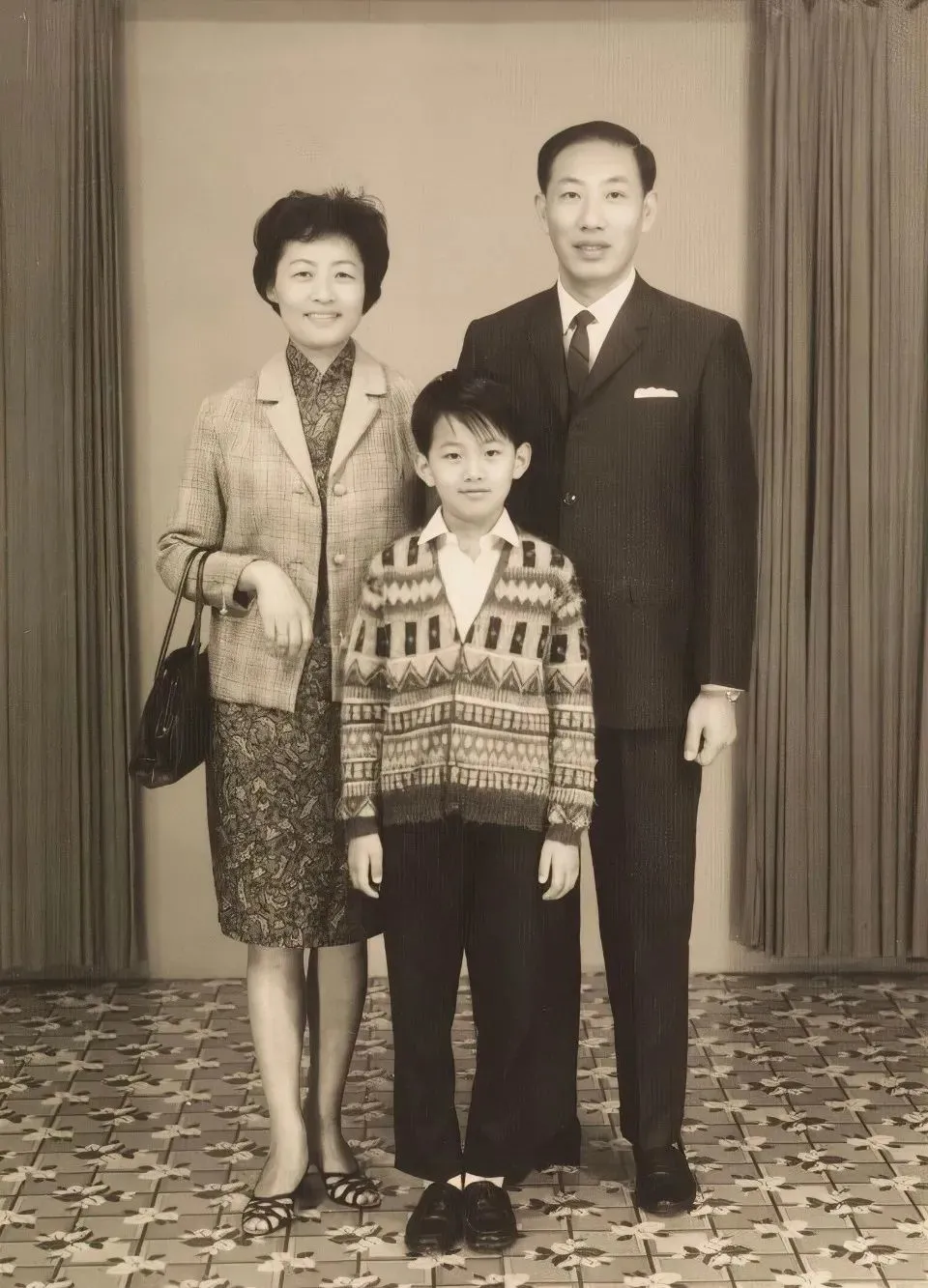

王家卫小时候和父母的合影。

-回望-

王家卫何尝不知,又怎会释然。

离土未离家的他,从此便开始了在作品中释放对这座出生之城的故土情怀。旗袍、爵士乐、上海话、板壁房、老洋房的楼梯扶手、半导体收音机、树影斑驳的马路、狭长的弄堂里挂满了零碎物件......

命运的齿轮,或许在2011年金宇澄写下《繁花》第一段时就开始转动了。

“独上阁楼,最好是夜里。《阿飞正传》结尾,梁朝伟骑马觅马,英雄暗老,电灯下面数钞票,数清一沓,放进西装内袋,再数一沓,拿出一副扑克牌,撵开细看,再摸出一副。接下来梳头,三七分头,对镜子梳齐,全身笔挺,骨子里疏慢,最后,关灯。否极泰来,这半分钟,是上海味道。”

小说《繁花》“引子”的这段开头,正是王家卫《阿飞正传》的结尾。

为什么这样开头?

金宇澄眼里,《阿飞正传》有不少属于“上海味道”的地方:“一是大家居住在狭窄的空间里,另一种是人的那种行为方式——张国荣在电影里梳头的方式,仿佛也见得很多,很熟。意思就是,也只有在这种大城市里,才会出现更特别的私人镜头,才会有专是在半夜出门的人,各种夜不归宿的人。”他进而解释,“一个阿飞下去了,又一个阿飞上来了.…..繁花就像星星点点生命力特强的一朵朵小花,这个亮起那个暗下,是这种(上海)味道。”

自称“上海制造香港加工”的王家卫,一直在作品中想象与回望故乡,也拍摄了很多在香港生活的上海人。

在谈起自己作品中的“上海情结”时,他说,“我是在这个环境长大的,今天我感觉它消失了,所以我想把这样一个形态在银幕上还原。那个时代的上海人的怀念是30年代的上海,他们到香港之后想在那里重新塑造出一个旧上海的世界出来,那是很多人对上海的梦想。”

《阿飞正传》中,阿飞的养母(潘迪华饰演)是一位上海风尘女子,说得一口道地的“老式上海话”。

《花样年华》看似在拍60年代香港的上海人聚居地,实际却是30年代旧上海的一场绮梦。王家卫与美术指导张叔平共同还原着儿时记忆中的上海弄堂里的人情冷暖和一蔬一饭。雨后的街道、地道的西餐馆和狭窄的办公室,无一呈现的不是典型的美学中的旧上海形象。

苏丽珍(张曼玉饰演)身上,也有王家卫母亲的投射。

70多岁的上海师傅打造出20多件旗袍,件件精致,就像上海女人,更像他的母亲,顺境逆境,始终端庄,妆容裙摆一丝不乱。

-如故-

十年前,最冷的年末。

2013年12月8日,作家金宇澄61岁生日,在张爱玲故居旁边的宾馆,王家卫和金宇澄第一次见面。

离得老远,王家卫就摘下了墨镜,反而让金宇澄一下子觉得眼前这是个陌生人。

一年前的12月,金宇澄方把散发于网上的帖子定稿成书。交给杂志《收获》时,一直想不好名字,看到手边一本时尚杂志圣诞节专辑封面有“繁花似锦”四字,当时便觉得不能有比“繁花”更合适的了。次年3月,首次出版单行本,6月繁体台版。

12月的这次见面,王家卫问金宇澄的第一个问题便是,“我看了竖排版,为什么上海不出竖排版?”

当然,内地不出竖排版,只是文化层面的问题。但王家卫另一句话,在原著作者面前,则显得尖锐:“我到上海,介绍给好几个人看,电影圈好多人都不知道(这部小说)。”

确实如此。彼时,《繁花》刚拿下第一届鲁迅文化奖年度小说奖等一些圈内的奖项,还只是文学界的狂欢。

然而,王家卫对《繁花》“一见如故”。

不是一见钟情,一见钟情会有再而衰三而竭。一见如故则如同老酒,越陈越香。

见面分开时,王家卫的助理端进来一个蛋糕,王家卫对金宇澄说“生日快乐。”从来也不过生日的金宇澄想起来《繁花》小说里自己写过的一个场面,“小毛从来不过生日,但是沪生给他准备了。”

王家卫对《繁花》的熟稔,就像是看一面等待了50年的镜子,“可以说,这部小说我是一口气读完的,补白了我六十年代来香港后的上海生活面貌。这本小说写的就是我哥哥姐姐的生活。”

王家卫哥哥姐姐的生活与他自己的成长故事,金宇澄之前一无所知,他只是在《繁花》里记录下那个年代一代上海人经历的故事。王家卫只提了这一句,金宇澄就懂了。

第二次见面,王家卫带着金宇澄1992年出版的中短篇小说集《迷夜》请金签名。他还分享了自己的读后感:“不知道是不是受了张爱玲的影响,上海的文学都非常女性。但是金老师的小说充满了男性的荷尔蒙,这种性感不是粗犷,也不是颓废,是一个上海男人的性格。”

长王家卫6岁的金宇澄,恰是王家卫哥哥的同龄人。《迷夜》正是讲述了那段历史,那一代人的命运上山下乡大同小异,残忍与孤独。

《迷夜》里还写过一个短篇,1961年,劳改队的口粮很少,每天都置放于麦地中央的方桌上,犯人们在一千米之外开始割麦,等于一场赛跑,第一个割到桌子前的人,就可以随便吃。小说中的人物因为是粤籍,每天吞咽麦田里的幼鼠,才没有被饿死。

大概,王家卫在这里看到了下乡哥哥的影子。

就连70年代末,王家卫回上海探望哥哥姐姐的事,也在小说《繁花》中找到镜像:同时期阿宝的哥哥从香港来沪。如此相似的两地关系,不只是存在于阿宝、金宇澄,或者王家卫,在当时的上海与香港有太多共鸣。

2014年7月香港书展上,王家卫称要把《繁花》搬上大荧幕,他对《繁花》都是溢美之词:“《繁花》是上海的‘清明上河图’,藏着城市精神和历史文化的密码。”

他是懂得的,“《繁花》这部上海的词典,不但是面子,也是里子。”

“里子”何解?

“要从金宇澄在序言前写下的那句‘上帝不响,像一切全由我定’出发。‘不响’二字在全书出现了一千余次,是小人物面对时代洪流的无力和无助感。声音淹没在历史潮流里,唯有随波逐流,默默‘不响’。”王家卫说。

不响,不代表沉默,而是一种留白。

这两个字,是小说《繁花》的写作密码,也是王家卫的改编密码。

2015年夏天,终生未婚的王家卫哥哥离世。又是一桩“不响”。

这一年的8月,《繁花》获得第九届茅盾文学奖。

哥哥离世后,王家卫被问到是否会拍摄这段沉重的历史时,当即表示不会,理由是这样会让家里人感到尴尬。

历史的伤痛永远“不响”。或许他更愿意在作品里来表达对家人炽热温暖的情感。

第一次会面时,金宇澄一直有一句话当时没有和王家卫说,“我写《繁花》时候,心里藏得最深的想法就是:要让我的读者,‘有名有姓’的那些人都喜欢——我希望看《繁花》的人是我喜欢的人,比如,里边就有王家卫、有上海的宝爷(小宝)、沈宏非等等,不是想这书要让文学评论家喜欢,是希望更有经验,更有生活个性、三教九流的男人们喜欢,这就是所谓作者的‘理想读者’范围。当时就是那么一想,没想到,导演真的找上来了。”

相见恨晚。

这一年,王家卫确认要拍摄《繁花》。 因为,他想知道自己的哥哥姐姐们发生了什么。

-圆梦-

电影里诗意迷离神秘浓烈,所有一切“像上海”,其实只是王家卫想象中的上海,不过是怀旧的乡愁。

而这一次带着《繁花》站在淮海路的王家卫,于上海不再止于精神还乡,他是真的回来了,时隔60年。他说,“我拍过好多香港题材,自己是上海人,但从未拍过老上海的题材,这部《繁花》是《花样年华》《2046》后的第三部。”

总有人挑事者问金宇澄,王家卫拍,你放心吗?何况一样懂上海的娄烨方为了抢到改编权,甚至承诺了明确的成片时间。

但王家卫一直是金宇澄坚持的最初选择。

金宇澄对于改编的认知,很清醒,他说,一本小说交给导演,就是一个新生命,不可能复制原著。

尽管第一次见面时,王家卫说过,“你的小说毫无影视倾向。”金宇澄把这话当做是表扬。可能王家卫没有说出来的后半句是,“但也不妨碍可以把它影视化。”

王家卫居然也苦恼于《繁花》“没有连贯的故事”,刚启动改编时,不由感叹一声:“千头万绪啊!”但对于拍摄电影一贯不需要剧本的王家卫式创作来说,文本影视化与否并不重要。

王家卫的上一次“下凡”是他监制的张嘉佳执导那部《摆渡人》,口碑滑铁卢。要知道,张嘉佳的小说可不要太有镜头感,恨不得一段一个分镜头。

2015年接受采访时,王家卫表示对电影《繁花》改编充满信心,认为“并没有想象中那么困难”,计划用五至六年完成《繁花》拍摄, 电影将在2020年杀青,同时套拍的还有电视剧版。

这谁敢信啊?火箭速度非王氏速度啊。王家卫不急观众急,金宇澄倒不急。

他们俩第一次见面谈到《花样年华》时,王家卫曾问金宇澄,“一开头你印象最深的是什么?”金宇澄想不起来。王家卫提示:“开场厨房那个电饭煲。”金宇澄这才了解到导演的意图:当时花了大力气,才找到了这个70年代电饭煲是为何。

有了电饭煲,香港女人下午就有了时间,可以出去玩了,解放了,这是重要的时代物件。

由此,金宇澄也了解到王家卫作为导演对于“物”的执着,“非得有这些具体东西放着,才会心定,不用管别人看出来看不出来。”

还有一次,王家卫拿出100张石库门照片问金宇澄能不能挑出最好看的五张来?金宇澄这才意识到,文字的作者,根本就缺少这种具象视觉敏感的,自己肯定挑不出来。王家卫言之凿凿“我能挑出来”。金宇澄明白了,影像的敏感交给导演就可以了,他一定能把他儿时记忆里的“上海味道”拍摄出来。

什么是上海味道?

最浅层的,就是你侬我侬的上海方言。

王家卫认为若把书中对白变成普通话,就会像老舍的《茶馆》把京白去掉一样无法想象,所以改编后的影视剧仍将保留书中的方言魅力。

为此,《繁花》选角第一个标准是会说上海话,这样,台词里的玫瑰金手表、派力司香灰色西裤、“夜东京”蟹黄小笼、“至真园”芙蓉蟹斗,以及那些派头、噱头、苗头,人面、情面、场面里的恩怨情仇……都能用正宗生脆的上海话说出原汁原味。

12月27日播出时,线上有沪语版可选择,央视电视剧频道播放普通话版本。一本以方言逻辑运行但不以方言写作的小说,将在台词的双声道里得以验证原著语言的魅力,奇也妙也。

除却语言,上海的时代印记极为明显。

王金二人常常谈及上个世纪90年代的上海,金宇澄有很清晰的印象,“比如90年代上海的黄河路,现在想想当年真有那种所谓的辉煌,如果不记录下来,真的就没有了。比如黄河路、乍浦路一带,大年初五接财神,路两旁每个饭店的老板都大量的放鞭炮烟火,就像比赛,有店家抬出单人床那么大的烟火,现在简直难以想象这种场面,这一晚上放下来,第二天整条马路堆起小山,清扫地工最忙活的一个早晨……”

于是剧组1:1实景还原了30年前的黄河路、思南路,作为剧中人命运的摩登秀场。

还原不只是场景,还在细节。

王家卫希望金宇澄能提供演员造型的建议,“书里面所有的人,都是金老师心里面有数的,所以我希望他在那个时代的照片里面找到所有人物的原型,从这个起点再去想演员。”于是金宇澄提供了包括上海摄影家陆元敏拍摄的“老洋房里的上海人”等主题的照片,满足了王家卫参考时代旧照和人物肖像照来拍摄的设想。

王家卫最初设想了三张集体照,人们围着桌子吃饭,照片活动起来,镜头拉开;故事发展到后来,又变成一张凝固的照片,然后从一张照片开始讲《繁花》的故事。

后来,王家卫又发现《繁花》原作的地图插图非常具体,可以从地图开始讲故事,镜头不断地从地图进入,一条街道、一户人家……

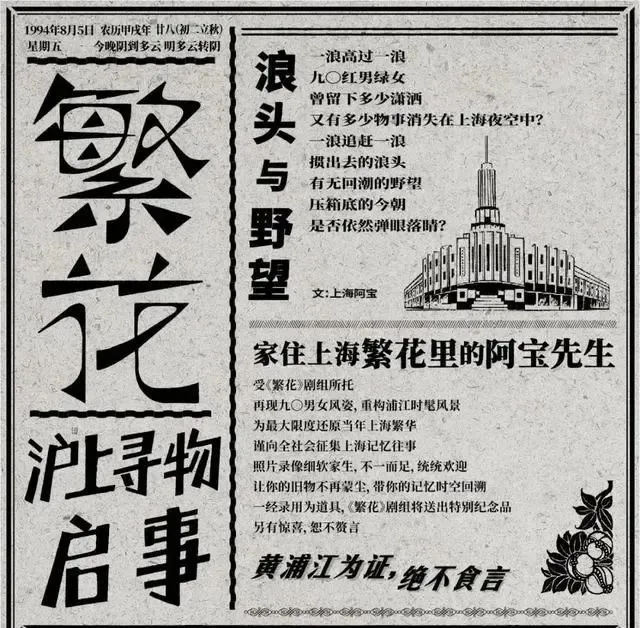

而《繁花》剧组,则向全社会征集与90年代有关的物件。

金宇澄分享了1984年结婚时新娘子穿的红色开襟外套,胡歌拿出了妈妈结婚时的飞人牌缝纫机,王家卫则翻出了一瓶还未开封的绍兴老酒“天女散花”。那是1990年王家卫拍完《阿飞正传》后,回上海探亲时,一口气买了三瓶却没舍得喝一口的酒。

很多观众看到预告片中1992年前后的上海,表示不像90年代,但当时纪录片里的上海,确实是如此虚无的繁华。

不识沪上九十年代繁华的,何止一两位观众呢?我们也是。

或许,也有拍摄风格的问题,我们总是误把《繁花》1990年代的上海,代入到《花样年华》的世界里。每当看到胡歌饰演的阿宝走在黄河路上,穿着西装的他有梁朝伟的影子,就会浮现出周慕云对苏丽珍说的那句话:

如果我多一张船票,你会不会跟我一起走?

《操纵者》上线,张子健刘威葳主演,抗日谍战剧,走爽剧路线

2669资讯2025-01-15

《暗夜与黎明》今晚收官 陈哲远聂远邢菲姚安娜共展初代公安风采

2372资讯2025-01-15

《香水佳人》首播,女性苦情剧,一妻一妾的悲惨生活,适合老年人

1653资讯2025-01-15

葛优“好人团”好事连连看!《爆款好人》正式上映

1565资讯2025-01-15

《误杀3》曝片段 刘雅瑟张榕容传递女性互助力量

1494资讯2025-01-15

「狗头萝莉」的故事

820资讯2025-01-15

张元英百变造型 眼神妩媚明艳动人

775资讯2025-01-15

林更新cos大司命 眼神凌厉魅力十足

755资讯2025-01-15

刘雨昕黑色皮质外套出席活动 状态在线气质优越

690资讯2025-01-15

汪小菲晒信用卡购物单 网友发现疑似有大S再婚时的头纱

670资讯2025-01-15