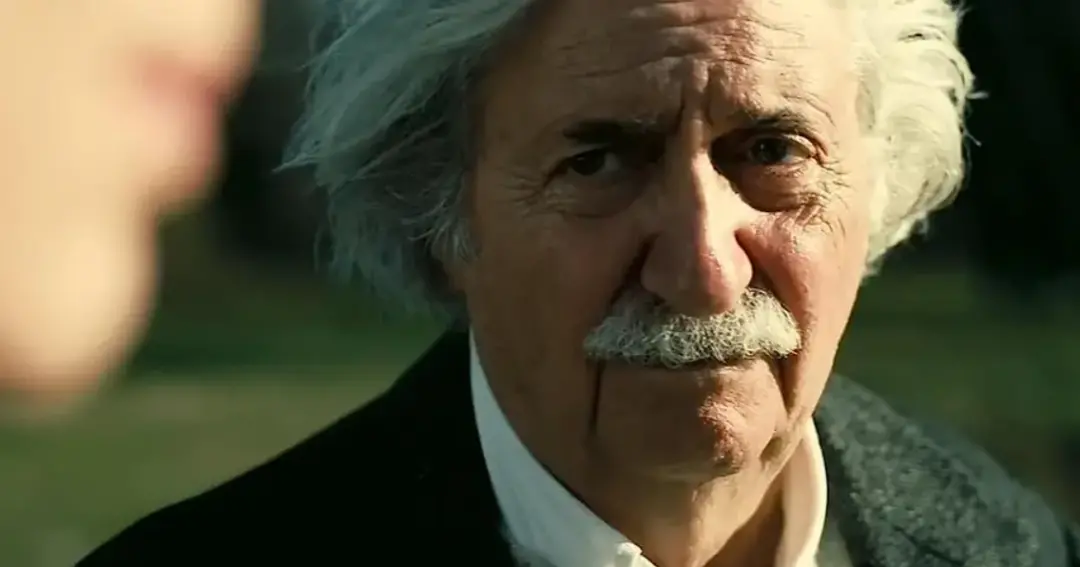

爱因斯坦贡献了电影《奥本海默》的大部分金句。

比如他评价奥本海默得到的平反:「他们不是在嘉奖你,而是奖励他们。」这是锋芒毕露的判词。

还有在奥本海默的生活被监控、他遭遇听证会的反复羞辱时,爱因斯坦正告他:「你可以离开美国。」这是很微妙的细节。

尽管来到普林斯顿的爱因斯坦在物理学的专业领域里被视为「远离了前沿的老科学家」,但这个过时的老人恰恰践行了20世纪现代性的精神意志。

也就是,作为个体的「人」和国家机器产生不可避免的摩擦时,个人可以否定国家,也可以选择新的国家。面对他的建议,奥本海默却表现出一种古典的殉道渴望,他留下了。

电影剧本大量参考了《奥本海默传:「原子弹之父」的美国悲剧》,这本获得普利策奖的传记原名直译是「美国的普罗米修斯」。

把奥本海默类比普罗米修斯,他被塑造成现代美国的悲剧英雄,这种审美精神仍然是古典的。

诺兰的《奥本海默》迈出的非常大胆的一步,是对古典精神的超越。电影开场的部分,年轻的奥本海默意识到「量子物理将改变人类认知世界的方式」。

虽然诺兰的呈现方式未必能改变电影认知和表达世界的方式,也未必能改变人们认知和想象电影的方式,但是,通过一场接一场的看似中正规矩的「室内戏」,诺兰的剧作突破了古典悲剧的疆域。

在时间迂回的非线性叙事中,奥本海默不再被塑造成承载着各种伦理目的、有着明确轮廓的完成式的人物,他个人的回忆和他人的视角组成了映像互为折射的镜厅。

剧作和表演都在对抗封闭的戏剧闭环和抽象的形而上结论,进入了具体且开放的社会情境,也因此释放了动摇、破碎、观念混杂的人物。

剧作家斯特林堡曾经很得意地概括他写的人物:「他们的灵魂是过去文明和现在文明的堆砌,七拼八凑的。他们没有固定的特征和性格,因为在命运的河流里随波逐流或见风使舵是不存在停滞的所谓个性的。」

《奥本海默》也有这样的意思,诺兰把现代戏剧的精神注入到电影中。就这一点而言,这部电影可以视为诺兰的新起点,从此我们可以期待在电影里更注重思想性、更人文化的诺兰。

尽管诺兰在全世界各地的映后谈提到:「一无所知的观众就是最好的观众,比起知识的预备,电影带来的体验更重要。」可他无法阻止社交网络上的智性强迫症的狂欢。

其实,处心积虑地理顺《奥本海默》的时间线,试图还原出常规的线性叙事,或者带着科普狂热地揭示人物之间的关系和特定情境的前因后果,诸如此类的「知识」和「真相」不仅毫无用处,反而很可能极大地破坏电影的观感。

当然,这在一定程度上是诺兰过往电影造成的后遗症。

他以往热爱的高概念设定和非线性叙事,纵容了「烧脑」爱好者把电影当作猜谜游戏,热衷于唯一正确的情节真相。《奥本海默》是相反的。

电影里存在两场平行的听证会,听证会造成了回忆不断被切割和提取,不同视角下的被构建的「过去」反复和「现在」短兵相接。

奥本海默的悲剧里当然有人与人斗争、欲望和欲望斗争的因素,但也超越了激情和责任的冲突。

把奥本海默的某一段或某几段人生片段排列重组,不足以明确地解释他在人生的十字路口为什么做出来这样而非那样的选择。

拒绝了他、也被他深深伤害的简·塔特洛克的自毁和自戕,不存在能够言之凿凿概括的原因。

斯特劳斯对他穷凶极恶的构陷,不能简化成「萨列里迫害莫扎特」的阴谋。

奥本海默和泰勒之间,并不存在前者是圣徒而后者是科学界的宵小之辈。奥本海默在杜鲁门面前落泪,也显然不是杜鲁门轻率定义的「爱哭包」。

以及,希特勒死在地堡的消息传到洛斯·阿拉莫斯时,奥本海默不放弃原子弹的制造,究竟是出于「第一个造出原子弹」的骄傲,还是他深信这种大规模杀伤性武器可以中止战争?这则灵魂拷问更是暧昧的。

这是《奥本海默》珍贵的地方,电影不强求共识和结论,而是呈现了无法解释的复杂性,在此基础上表达了对复杂性的尊重。

福柯写过这样的话:「人将被抹去,如同海滩上的一张脸。」这句话否决了「人的本质」存在唯一确定的标准答案,人的真实全貌是不存在的,真正重要的是话语的叙述对人物的「建构」。

这个判断在奥本海默的案例中完全生效,自从《奥本海默传:「原子弹之父」的美国悲剧》出版后,后续有若干本他的传记跟进,有偏重军事、政治背景的解读,也有哲学思辨的视角,但是在回答「奥本海默是谁」这个问题上,没有一本传记能让所有人满意。

这就能够理解诺兰为什么屡次强调他不是在电影里「再现」奥本海默,而是渴望「进入奥本海默的视角和内心世界」。

他使用倒叙和插叙的非线性叙事,不是让观众在电影院里玩剧情拼图的游戏,因为不存在那样一幅用碎片组合后的确定的真相画面。

剧作和拍摄追求用破碎的情境重塑一个头脑中充满悖论的科学家的心灵图景,电影里凝练的剪辑反复地造成一种意象:外部世界对奥本海默的认知判断和他内心世界的自我认知,一直是错位的。

这不仅是主观世界和客观环境的冲突,奥本海默被迫或主动的自我回望,同样充满了离散感。

他自己的讲述,政客对他的构陷,他人的证词,以及凌驾于虚构的诺兰的作者之手,甚至银幕前的观众,都能提取他的内心碎片后剪裁重组,再造出风貌各异的「心灵盆景」。

这就必须要提到基利安·墨菲的表演,不夸张地说,这部电影的完成度很大程度地依赖了他的表演。

奥本海默在场和不在场,造成了影像的气质都是不一样的。

好莱坞的巨星们没有办法脱胎换骨地改变他们夸张精神状态的角色扮演,而基利安·墨菲在摄影机前贡献了一种罕见的「向内转」的表演,他让整部电影成为奥本海默在精神世界里的一次游历。

这使得电影在现实主义框架的戏剧中撕开了现实,显现出人物意识流动的躁动和迷幻,最典型的是他在听证会中被迫交代与简的私会,那是他的尊严被剥离的时刻,而画面上的听证会现场,众人衣冠楚楚,把不怀好意的视线投向全身赤裸的奥本海默。

诺兰喜欢强调真实感,「真实」也是围绕着《奥本海默》的话题,比如,电影第120分钟的蘑菇云是怎么制造的。传递「真实感」的是那座在新墨西哥州腹地一比一再造的「原子弹小镇」?是模拟两万吨TNT爆炸的声效?

一时一刻的视听震撼不可否认,但这些段落终究不过是从历史的血肉里提取出来的肖像,是这个时代的面孔和声音覆盖于过往传奇的一铲土。「真实」在《奥本海默》里的在场,表现为凌乱的时间线。

电影是一种受到时间强烈制约的媒介,而在文学层面,充满秩序感的线性时间只存在于明目张胆的虚构,「真实」或「接近真实」的,只是开放、混乱的时间。

诺兰在《奥本海默》里制造了并列的时间,时间像空间一样被罗列,通过剪辑,布置出历史的橱窗。这个橱窗里,女性的位置被边缘化了,这是老调重弹的问题,但愿这不会成为他终身无法克服的障碍。

但我们此刻讨论的是,《奥本海默》展示的橱窗是不固定的,是有流动性的。

克劳迪奥·马格里斯在一则短篇小说里写到意大利战后出现过一种特殊的电影院,影厅是挨着的,没有隔墙,因为观众太多,两边观众看两张幕放同一部电影,有时因为放映时间差,一边的银幕上,主角死了,另一边,他还在恋爱、奋斗,好像他的故事在死后循环。

这个场面很适配《奥本海默》,这电影或奥本海默的悖论人生,不存在固定的起点和终点。

诺兰在上海谈到,他渴望通过《奥本海默》探讨一些永恒的议题:大国之间的核竞赛是翻篇的过去时还是隐秘顽固地存在于当下?战后的核威慑和当代的AI狂飙是不是平行的科学伦理困境?

诺兰通过传记片制造的「历史橱窗」,表达的是对未来的渴望。

就像《镜中奇遇记》里,白兔对爱丽丝说,镜子的另一面是任何地方,也是永远,没有开始也没有结束。

《操纵者》上线,张子健刘威葳主演,抗日谍战剧,走爽剧路线

2666资讯2025-01-14

《暗夜与黎明》今晚收官 陈哲远聂远邢菲姚安娜共展初代公安风采

2371资讯2025-01-14

《香水佳人》首播,女性苦情剧,一妻一妾的悲惨生活,适合老年人

1651资讯2025-01-14

葛优“好人团”好事连连看!《爆款好人》正式上映

1563资讯2025-01-14

「狗头萝莉」的故事

807资讯2025-01-15

张元英百变造型 眼神妩媚明艳动人

772资讯2025-01-14

林更新cos大司命 眼神凌厉魅力十足

754资讯2025-01-14

刘雨昕黑色皮质外套出席活动 状态在线气质优越

689资讯2025-01-14

汪小菲晒信用卡购物单 网友发现疑似有大S再婚时的头纱

669资讯2025-01-14

贾玲公司大碗娱乐发声明 谴责侵犯肖像权行为

647资讯2025-01-14